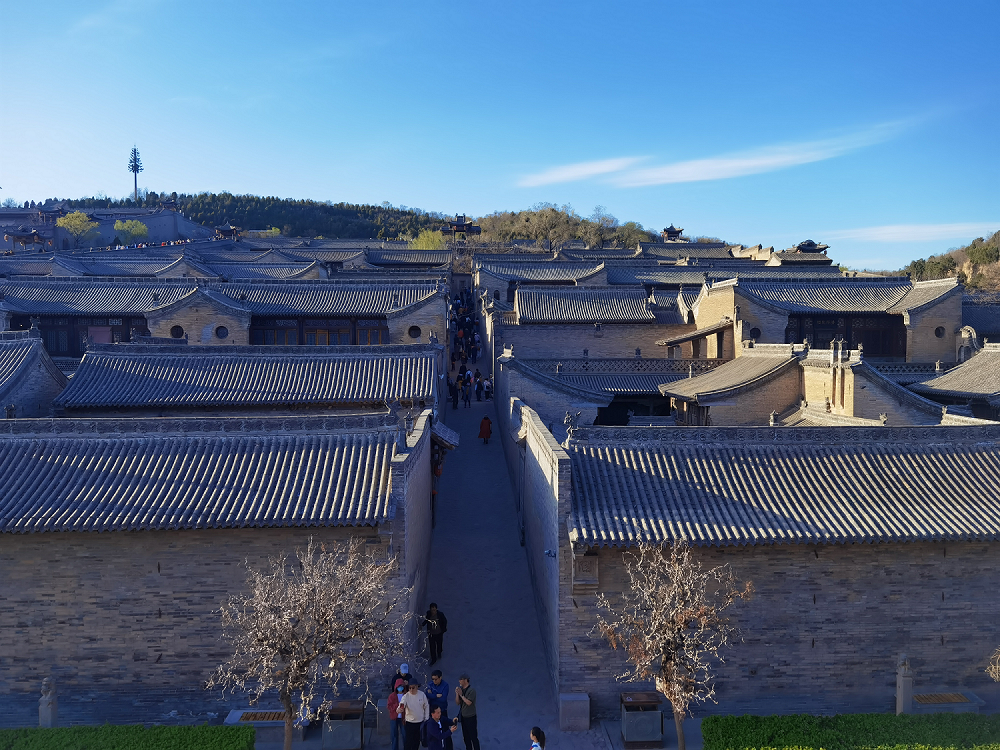

假期,携家人一起走进灵石县的王家大院,五巷六堡的恢弘建筑群如同青砖灰瓦书写的立体线装书,每一块青砖都浸润着岁月的墨香。主轴线上的十七道台阶层层抬升,隐喻着“步步高升”却不逾矩的处世哲学,每个踏步高度精确控制在15厘米,暗含“生老病死苦”轮回的吉数循环。在这座占地面积达25万平方米的明清建筑博物馆里,“家训”二字化作成具象的符号,镌刻在每一扇门楣、每一处照壁,甚至砖木雕刻的纹路之间。

东堡院正厅的《王氏家训》木匾上,“言行有章”四个鎏金大字历经三百年风雨依然清晰可辨。这不是简单的道德说教,而是渗透在王氏家族生命脉络中的密码。崇宁堡的砖雕《五子夺魁》,构图上严守“长幼有序”的儒家礼制。在王家鼎盛时期,晨钟暮鼓声中,孩童诵读家训的声音会准时穿透六进院落,这种持续了十几代人的晨课仪式,让家族精神基因完成了细胞遗传级的传承。

家训的力量在建筑空间里具象生长。三雕艺术博物馆的“四爱图”窗棂上,陶渊明采菊、周敦颐爱莲的典故被工匠用透雕技法定格,暗合家训中“慕贤思齐”的训诫。红门堡的排水系统设计成“四水归堂”格局,雨水汇聚天井的意象,正是“财聚有道”的商业伦理在建筑语言中的转译。

这种精神传承缔造了惊人的时空穿透力。当晋商群体在清末集体势微时,王氏家族却能在民国时期完成从传统商帮向近代实业家的转型。家训中“审时度势”的智慧,让这个家族在时代巨变中始终保持着认知系统的更新能力。现存族谱记载的372位取得功名者、47位实业家、19位留学生,构成了一部立体的家训实践史。

站在恒贞堡的瞭望台上俯瞰,那些层层叠叠的屋脊仿佛家族精神的等高线。当现代人困惑于代际鸿沟时,王家大院的建筑群给出了另一种答案:真正的家族传承不是财富的简单累积,而是将精神密码转化为可触摸、可感知、可传承的空间叙事。那些门楣上的家训文字,至今仍在与穿堂风对话,诉说着一个家族跨越几个世纪的生命力。(综合管理部 胡金秀)